При всей развитости современных медицинских технологий переливание крови продолжает оставаться важной и необходимой процедурой.

Переливание крови – это процедура, сопряженная с определенными рисками. Тем не менее, в некоторых случаях она может оказаться жизненно необходимой и помочь восстановить здоровье.

Что такое гемотрансфузия

Гемотрансфузия – это медицинская процедура, при которой пациенту вводят кровь от донора, либо непосредственно, либо с использованием предварительно подготовленной крови.

Изначально, в XVII веке, были сделаны первые шаги в области переливания крови, что совпало с открытием принципов кровообращения. Однако значительный прогресс в этой сфере был достигнут лишь спустя время, когда исследователи получили возможность определять и классифицировать группы крови.

Для длительного хранения физиологический раствор забирают на станциях переливания крови или в других специализированных медицинских учреждениях.

Сдача крови осуществляется на добровольной основе. После получения, материал подвергается исследованию на инфекции, после чего его стабилизируют и консервируют при помощи специальных добавок. Также, донорская кровь используется для извлечения её компонентов — эритроцитов, тромбоцитов и плазмы.

Полученные таким образом компоненты применяются для восполнения дефицита веществ в крови пациента или служат основой для создания лекарственных средств, способствующих восстановлению и поддержанию нормального объема циркулирующей крови.

Поиск биологической жидкости, параметры которой идеально соответствуют, представляет собой сложную задачу. В связи с этим, переливание цельной крови применяется нечасто и только в ситуациях, когда срочно требуется непосредственная гемотрансфузия.

Виды переливания крови

Способ проведения и метод введения крови варьируются в зависимости от процедуры гемотрансфузии. Оптимальный вид переливания выбирается медицинскими работниками, исходя из конкретных задач и состояния пациента.

Основные способы переливания крови:

- внутривенный — базовый, наиболее распространенный вид гемотрансфузии. Выполняется путем введения катетера в подключичную вену;

- внутриартериальный — применяется в исключительных случаях, например, при остановке сердца;

- внутрикостный — кровь вводят в подвздошную костную ткань или в скелетную часть грудины;

- внутрисердечный — гемотрансфузию в левый желудочек выполняют в тех случаях, когда нет возможности применить другие способы ввода биологической жидкости;

- внутриаортальный — применяется только в экстренных ситуациях.

При прямом переливании крови биологическая жидкость вводится непосредственно из вены донора с использованием специального медицинского оборудования, которое обеспечивает ее постоянную подачу.

При непрямом переливании крови применяется заранее подготовленный, сохраненный биологический материал, полученный от донора.

Также применяются и другие способы переливания крови:

- обменная, при которой у реципиента предварительно откачивают часть крови, а затем вводят донорский материал;

- аутогемотрансфузия — метод применения заранее законсервированной крови самого пациента;

- реинфузия — повторное использование крови, излитой и собранной в ходе оперативного вмешательства.

Объем вводимой биологической жидкости в организм определяется видом инфузии: капельной, струйной или комбинированной (струйно-капельной). Определение оптимальных параметров инфузии – это прерогатива медицинского специалиста.

Биологическая проба на совместимость

Показатели крови варьируются у каждого человека, даже у родственников. За исключением однояйцевых близнецов, у которых они идентичны.

Для предотвращения нежелательных реакций, инфузионные растворы подвергаются проверке на совместимость с кровью пациента.

Обычно, проверку совместимости крови проводят в три последовательных этапа:

- пациенту струйно вливают 15 мл донорского материала;

- в течение трех минут контролируются показатели состояния реципиента — частота пульса, интенсивность дыхания, уровень артериального давления, возникновение отеков в области лица;

- при отсутствии побочных реакций процедуру повторяют еще два раза.

После проведения трехкратной проверки и отсутствия выявленных осложнений можно сделать вывод о совместимости перелитой крови с биологическими показателями пациента.

Совместимость крови у пациентов, находящихся в состоянии наркоза, оценивается по стабильности показателей гемодинамики и общего состояния.

На проявление несовместимости указывают следующие симптомы: затрудненное дыхание, пониженное давление, учащенный пульс, ощущение тяжести в груди, а также, в ряде случаев, болевые ощущения в поясничной области.

Показания и подготовка к процедуре

В зависимости от важности показаний, гемотрансфузии классифицируют на абсолютные и относительные. Состояние, при котором переливание крови является единственным способом стабилизации пациента и предотвращения летального исхода, определяется как абсолютный показатель.

Переливание крови играет важную роль в лечении пациентов, страдающих от сильных кровопотерь, травматического шока или перенесших масштабные хирургические операции, сопровождающиеся значительной кровопотерей.

К вспомогательным, но не обязательным методам лечения относят состояния, при которых гемотрансфузия признается как дополнительная мера.

В списке основных относительных показаний:

- анемии любой этиологии;

- воспалительные процессы, сопровождающиеся тяжелой формой интоксикации;

- нарушения свертываемости крови;

- авитаминоз, истощение организма вследствие голодания или хронической патологии;

- геморрагический диатез.

Переливание крови, полученной от донора, способствует восполнению объема потерянной крови, восстановлению способности тканей обмениваться газами, укреплению иммунной системы и нормализации процессов свертывания.

Особенности подготовительного периода

Целью подготовки к трансфузии крови является предотвращение нежелательных реакций и осложнений, а также уменьшение повышения чувствительности организма.

Ключевым этапом подготовки к процедуре является определение группы крови и резус-фактора как у пациента, так и у донора, а также их последующее сравнение.

Для переливания кровь должна иметь одинаковую группу и резус-фактор.

В круг обязанностей врача также входит тщательный опрос пациента для получения полного анамнеза, который включает в себя информацию о:

- склонности к аллергии;

- хронических заболеваний;

- противопоказаний к гемотрансфузии;

- ранее перенесенных переливаний крови.

При осмотре женщины врач уточняет информацию о ее родах и их течении. В некоторых ситуациях может потребоваться дополнительное обследование для выявления антител.

За несколько дней до запланированной процедуры пациенту советуют уменьшить потребление продуктов, содержащих белок. А в день переливания крови важно обеспечить, чтобы кишечник и мочевой пузырь были пустыми.

Описанные этапы подготовительного периода применяются исключительно в случае планируемого проведения гемотрансфузии.

Врач определяет необходимость проведения подготовительных мер перед процедурой, если есть абсолютные показания.

Техника переливания

Вид и способ проведения гемотрансфузии непосредственно влияют на её технические аспекты.

При прямой трансфузии применяют только немодифицированный биологический материал, который не содержит стабилизирующих веществ и сохранил все клеточные и белковые компоненты, а также свойства, отвечающие за свертываемость.

При прямой трансфузии донорская кровь поступает непосредственно в вену реципиента через аппарат, который соединяет донора и получателя.

После взятия крови из вены у пациента вводят небольшой объем физиологического раствора. Затем проводят пункцию вены донора и соединяют иглу с берущей частью трубки аппаратного комплекса. Переливание крови осуществляется отдельными порциями по 25 мл. Обычная скорость аппаратной гемотрансфузии – 75 мл крови в минуту.

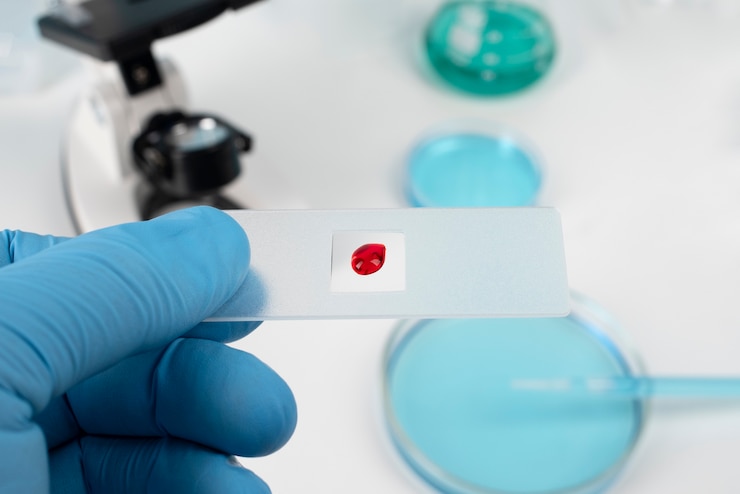

Специфика выполнения непрямой трансфузии

Для проведения непрямой трансфузии применяется специализированное оборудование, включающее систему с короткими и длинными трубками (из резины или пластика), иглами, фильтрами и капельницей с регулятором скорости. Эти системы являются одноразовыми и поставляются в стерильной упаковке.

Одна игла направляется во флакон с биологическим материалом, другая – в вену пациента. Медицинский персонал неукоснительно следует правилу: переливание консервированной крови допускается только из заводской упаковки.

Регулирование скорости поступления крови осуществляется при помощи зажима, расположенного на одной из резиновых трубок. Обычно скорость переливания составляет 50 капель в минуту. Завершение гемотрансфузии происходит, когда во флаконе остается 20 мл биологической жидкости. После извлечения иглы из вены пациента накладывается повязка, пропитанная антисептиком.

Оставшиеся 20 мл крови хранят в холодильнике. В случае возникновения у пациента каких-либо осложнений, этот образец будет использован для выявления причины нежелательной реакции.

Трансфузионные среды и препараты

Гемотрансфузию проводят с использованием цельной крови, а также с применением её клеточных и неклеточных компонентов.

Прямое переливание донорской крови является наиболее действенным способом трансфузии. Однако, ее значительным недостатком является склонность к быстрому свертыванию, что может привести к тромбоэмболическим осложнениям.

Для производства консервированной крови используют цельную кровь, к которой добавляют стабилизаторы и консерванты: гидроцитрат натрия, глюкозу и фосфат. Цельную консервированную кровь применяют при значительных кровопотерях.

Основной проблемой биоматериалов является ограниченный срок годности и снижение их полезных характеристик спустя всего шесть часов после получения.

Клеточные компоненты – это вещества, выделенные из жидкой среды. Из них получают трансфузионные препараты, например, тромбоконцентрат, эритроцитарную массу или суспензию, гранулоциты, лейкоцитарную массу.

К неклеточным компонентам комплексного действия, входящим в состав препаратов крови, относятся плазма, альбумин, сыворотка, протеин, иммуноглобулины, протромбиновый комплекс, криопреципитат, аутогемофильный глобулин и фибринолизин.

Гемотрансфузия новорожденному ребенку

Трансфузии крови младенцам осуществляют при тех же медицинских показаниях, что и взрослым.

Гемотрансфузия новорожденных чаще всего необходима при гемолитической желтухе. В качестве терапии применяют введение эритроцитарной массы, очищенной от тромбоцитов и лейкоцитов.

Определение необходимой дозировки осуществляет врач, принимая во внимание индивидуальные характеристики организма новорожденного.

Возможные осложнения переливания крови

Переливание крови может спровоцировать возникновение посттрансфузионных реакций или осложнений.

Реакции, такие как тошнота, лихорадка, цианоз губ, повышение температуры тела, наблюдаются очень нечасто и, как правило, не приводят к нарушению работы внутренних органов.

Осложнения, возникающие в результате переливания крови, создают опасность для жизни пациента, так как могут привести к существенным сбоям в функционировании органов, необходимых для поддержания жизнедеятельности:

- воздушная эмболия — проникновение пузырьков воздуха в вену;

- тромбоэмболия — закупорка артерий сгустками крови, которые образовались во время хранения биологической жидкости;

- гемотрансфузионный шок — результат несовместимости крови по группе или резус-фактору;

- гемолиз — острый или отсроченный. Сопровождается разрушением эритроцитов;

- цитратная или калиевая интоксикации — наблюдаются при избытке стабилизирующих биоматериал веществ;

- синдром массивной гемотрансфузии — возникает при избыточном вливании крови за короткий промежуток времени;

- вирусное или бактериальное заражение.

Трансфузионные осложнения возникают вследствие несоблюдения регламента проведения процедуры или использования биологических материалов, не подходящих для конкретного пациента.

Противопоказания к процедуре

Перечень ограничений для трансфузии крови гораздо более обширен, чем перечень состояний, при которых она может оказаться необходимой. К тому же, если не учесть или игнорировать противопоказания к гемотрансфузии, процедура может стать причиной тяжелых нарушений здоровья.

Переливание крови противопоказано пациентам с установленным диагнозом:

- острая недостаточность органов — сердца, печени, почек;

- туберкулез в активной форме;

- инфаркт миокарда;

- воспаления сердечных мышц;

- пороки сердца;

- тромбозы;

- патологии мозгового кровообращения.

Переливание крови нередко является единственным способом спасти жизнь пациента. Основная цель врачей — существенно уменьшить вероятность возникновения осложнений и нежелательных реакций.