Атараксия – понятие, характеризующее особенности сознания человека: самообладание, сдержанность, невозмутимость и мужество. Термин приписывается Демокриту, но его производные и синонимы встречаются в учениях разных древнегреческих философов.

Что такое термин Атараксия

Понимание атараксии варьируется в энциклопедиях и словарях, завися от выбранной системы взглядов. Сама по себе древнегреческая фраза ἀταραξία означает состояние невозмутимости, спокойствия и хладнокровия.

Душевное спокойствие и безмятежность считаются высшей ценностью. Эпикур, Пиррон и особенно Демокрит возвеличивали их как предпосылку эвдемонии (блаженства), называя это состояние также хорошим расположением духа, бесстрастием и гармонией, лишенным удивления.

Несмотря на различия в философских взглядах, скептики, эпикурейцы и стоики понимали «атараксию» как высшую степень контроля разума над внешним миром.

Термин как ключ к постижению мира.

Предпочтения человека в выборе пути развития определяют интерес к понятию.

Даже желая достигнуть состояния атараксии, важно истинно понимать, какое состояние предписывают учения философов.

Древнегреческие философы связывали его с мудростью, буддисты – с духовным просветлением. Однако Экхарт Толле в своем бестселлере утверждал: «Нельзя достичь просветления, стремясь стать просветленным».

Возможна ли тогда душевный покой, невозмутимость, атараксия, если постоянно быть этим занятым мысленно или физически?

В высказывании Толле нет противоречия, а скорее уточнение о том, что высокая самосознанность не является следствием стремления к достижению этого состояния.

Толкование смыслов и учений приближает к состоянию, которое философы называют атараксией или просветлением.

Понятие определения в различных философских школах

В античной философии возникли категории и понятия, послужившие основой для развития философии, этики и эстетики. Аристотель, Эпикур, Сенека и другие древние мыслители сформировали классическое представление о философских категориях, определяющих интеллектуальное и нравственное развитие общества и личностей.

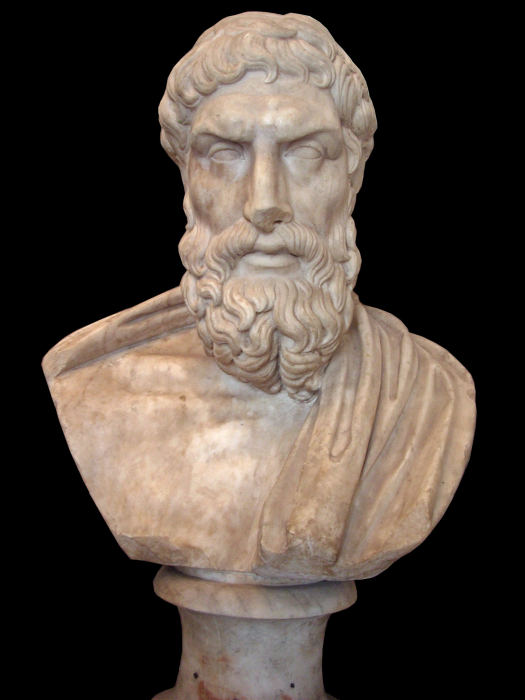

Атараксия Эпикура

Учение Эпикура ставит истинный разум выше всех благ. Мудрость, по его убеждению, является основой для достижения безмятежности. Понимание устройства мироздания даёт человеку мудрость и благоразумие. Его изучение атомной природы вещества подтверждает рационализм в стремлении познать окружающий мир.

Многие со contemporaries считали его атеистом; отношение к убеждениям и религии важно для постижения идеалов мыслителя.

Эпикур не был атеистом в смысле полного неверия в богов. Его взгляды формировали понятие веры. В письмах к Менекею он изложил ключевые принципы своей теологии, основанной на утверждении существования истинного бога, о котором у людей ложное представление.

По его мнению, истинные боги блаженны и бессмертны. Среди переосмыслений Эпикура — утверждение о том, что проявление бога может быть в виде чисел или человеческого облика.

Это особое понимание тесно связано с рассматриваемой атараксией. Бог выступает примером для невозмутимого мудреца. Если считать, что высшим идеалом Эпикура была мудрость, то и бог становится ею же.

Значение учений скептиков в эпоху атараксии Пиррона.

Основатель скептицизма изложил неоднозначную философию. Несмотря на то что философии как науке присуща относительность, учение Пиррона полнокровно противоречиво. Такое проявлялось в его высказываниях и работах учеников.

Философия основывалась на убеждении, что ни чувства, ни разум не приводят к истине. Проблема состояла в поиске ответов на вопросы о природе вещей, отношении к ним и выгоде от этого. Главным тезисом становилось то, что человек не способен постичь истинную природу вещи, даже если может её описать. Следовательно, любые суждения бессмысленны и стоит воздерживаться от них.

Хотя путь к атараксии через отказ от догм и суждений указывали не только Пиррон и его последователи, именно им принадлежал культивирование этого пути и опровержение его образами действий. Например, Пиррон занимал должность верховного жреца и высказывал догматы. Скептики вели обычный достойный образ жизни, подчиняясь общепринятым нормам, основанные на суждениях о вещах.

Противоречивость учения хорошо демонстрирует высказывание: «Что мёд действительно сладок, я не думаю, но что он таким является, я согласен». Цель скептиков, всё же состояла в достижении состояния безразличия и апатии путём отказа от суждений. Это противоречит эпикурейскому стремлению обрести душевный покой через знание и мудрость.

Описание развития состояния апатии

Философия рассматривает понятие «апатия» как один из видов атараксии. Разные философские школы и течения характеризуют душевное равновесие и идеал гармонии в соответствии со своими убеждениями. Самое тесное отношение к состоянию апатии связывают со стоиками. Их концепция счастья основана на правильных желаниях и поступках, разделении вещей на благо и зло. Стоики считали апатию добродетелью, а поздние стоики во главе с Сенекой определяли «бесчувствие» как умение владеть собой.

Развитие апатии происходит при следование выбранному идеалу воспитания внутренней силы. Человек избавляется от лишнего страха, тревог и зависимости от чужих мнений. Но высокий уровень самообладания не означает отказа от общепринятых моральных норм или отрицания подчинения законам страны и общества. Напротив, состояние атараксии развивается как переход к высшей степени благоразумия, осознанности и спокойствия, основанного на интеллектуальной силе.

Понятие Атараксия в других категориях

Внутреннее равновесие изучают не только философы. Достижение эмоциональной стабильности, высокого самообладания волнует и обычных людей, и таких наук, как медицина и психология.

В психологии

Понятие «апатия» широко известно благодаря определению психологии. С точки зрения этой науки, апатия – это состояние пассивности, отрешенности, отстраненности от реальности. Часто проявляется в уходе от нее посредством проведения многих часов в виртуальной реальности, прослушивании угнетающей или агрессивной музыки, увлечении фантастикой и выдуманными мирами, отделении себя от общества путем нарушения законов и негласных правил (иногда в виде выбора анархических объединений, субкультур), зацикленности на одной идее. В таком случае говорят о неблагоприятном для человека состоянии, нарушающем жизнедеятельность и могущем быть опасно не только для него самого, но и для других людей.

В медицине

Не каждый интересуется философской практикой. Стрессоустойчивость формируется у каждого, и человек справляется с жизненными трудностями, контролируя эмоции и пребывая в расслабленном состоянии. Однако при тяжелых стрессах нервное перенапряжение грозит здоровью. Нервное напряжение и избыток стресс-факторов могут вызвать заболевания внутренних органов или обострить хронические.

Медицинское понимание атараксии близок к философскому, но для достижения покоя применяются лекарственные средства, помогающие снизить тревогу, беспокойство и напряжение.

Как достичь полного душевного спокойствия

Каждый человек самостоятельно выбирает путь к внутренней гармонии и то, что подразумевает для него данное понятие. Никто не способен обязать другого стремиться к атараксии, даже если искренне считает её жизненно важной.

Душевное спокойствие достигается осознанным желанием, всегда основанным на развитии интеллекта. Развитие эмоционального интеллекта – часть общего развития личности. Рациональное мышление и высокий интеллект помогают человеку сохранять спокойствие благодаря подсознательному и интуитивному анализу множества факторов.

Вне зависимости от фундаментальных отличий между философскими направлениями, стремление философа заключается в обретении наивысшего интеллектуального совершенства, которое очищает ум от печалей, беспокойства и ошибок.

Не стоит путать отсутствие сочувствия и эмпатии с достижением бесстрастия к излишним удовольствиям. Ощущение спокойствия при аморальном образе жизни не является проявлением глубокого душевного равновесия благодетельного мудреца, как и жестокость.

Философы, буддисты, йоги и разные религии говорят об обретении счастья через просветление. Глубокое внутреннее спокойствие наступает при единстве умеренности во всех сферах (желаниях, одежде, еде, удовольствиях), высокой нравственности, добродетели и развитии интеллекта с стремлением к высшей мудрости.